岡山市北区畑鮎・金山寺..

畑鮎・金山寺は昔、元暦の戦い後..

岡山市各地区の歴史本の中に、「宇野地区の歴史」と言う

書の中に平家の落ち武者が隠れ住んだ村は当村には無いが

、牧石村の山上に該当する村があると記述しています。金

山寺、畑鮎、それぞれの枝村と姻戚関係がある人々がたく

さん牧石地区には住んでいます。居住していると生涯に幾

度か平家の落人について聞かれる事があります、文献や書

物、子供の頃お年寄りから聞いた言い伝えの話を、戦いに

敗れた被支配者側の歴史はあまり語らないので記述したい

と思います。

小烏丸写し 小烏丸造りについて、手先から半分程度が鎬造りの冠落しとなり、上は両刃の剣形をした、鋒両刃造 (きっさきりょうばつくり)です。 |

名物、小烏丸(こがらすまる)は古来平家の家宝として伝承

していますが、その由来は、桓武天皇の御代に伊勢神宮の

使臣である烏が天皇のもとへ運んで来たことで名付けられ

以来朝廷に伝来してきました。

平将門が朱雀天皇の天慶二年(939年)上総の国で乱を起

こしたので将門の従兄弟である平貞盛に追討を命じました

、貞盛は大軍を率いて天慶三年に将門を、更に翌年、天慶

四年には瀬戸内海に勢力を伸ばしていた藤原純友を討伐し

ました。功績に依り小烏丸を下賜され以来平家の家宝とな

りました、その後平安末期源氏に政権を奪われた平氏の子

孫である伊勢貞文に渡り、対馬藩主宗家に移り明治十五年

に明治天皇に献上し現在御物になっています。

この太刀は、戦国時代の名将であった細川勝元の後裔とも

言われ、新々刀の名工細川正義(二代) の小烏丸写しで江

戸の刀工です。後に作州(津山) 藩工となり藩主松平候に

仕えていますが、津山でなく江戸本所深川の松平家に

移り作刀しました。

| 小烏丸の仕様 | |

|---|---|

| 種別 | 太刀 |

| 表銘 | 『作陽幕下士細川正義 花押』 |

| 裏銘 | 『天保十己亥年中秋』 |

| 法量 | 刃長:二尺一寸六分 反り:四分四厘 |

| 形態 | 小烏丸作り 丸棟 |

| 地金 | 板目に木目交じり 地沸つき一部綾杉肌風になる |

| 帽子 | 真っすぐに入り綺麗に返る |

| 茎 | 生ぶ |

| 彫物 | 薙刀樋に、添樋を掻き流す |

| 時代 | 江戸末期 |

| 国 | 武蔵 |

| 所蔵 | 個人 |

1) 【文献・書物について】

文献や書物では江戸、寬政(1789~1800)年間に備前国岡山

藩領内の八郡、本村は六百四十七村、枝村は四百七十六村

の歴史や時事、地誌、記録簿、資料集、など後世に語り継

ぐため備前岡山藩五代藩主池田治政の時代に藩命で作られ

ています。この記録簿を「吉備温故秘録」「きびおんこひ

つろく」と言い、あらゆる事柄を詳しく書いています。

たとえば、備前藩の村々の村名、同村までの距離や位置、

官道、石高、家数、男女の人数、接する村の名、寺院、宗

派、神社、池の数、船の数、職業、特産物、公務、法令、

軍役、軍令、特別な事があればその事柄などを精細に書い

てます。

村名は古い村名がある村は古い村名までも書いています。

村名の距離や位置の状況については、距離は岡山栄町から

です。位置の状況については、平場、山寄、海邊(べ)、谷

間、山の上もしくは山上と詳しく書いています。

寺院については寺院の宗派、正式名称が書かれています。

神社についてはまつられている神様名、祭りの日など書か

れています。職業については魚者多しとか炭焼きを業とす

、特産物については、大根、馬鮫魚(さわら)、草生煙草と

かが書かれています。特別な事とは、この村にある、古城

跡、古城山、土橋(どばし)、銅山あり、とか書いています。

御野郡の畑村の項目に「畑村、山の上で石高は六十二石一

升、田畠二十七町七反五畝十四歩、六十三軒、男女四百三

十人、東は原村河本村と山を境、西は鮎帰村、又は津高郡

栢谷村益田村と山境、南は宿村、原村と山境、北は金山寺

村と山田地境。池、五箇所。八幡宮春秋彼岸入りの祭禮。

當村は昔元暦戦已後、平家の落人當山に

隱れ住みしに依って五月端午に幡りを立

てずといふ。今もこの例と言う。」と

記載されています。

フリガナを付けて現在の漢字に直すと

当村は昔元暦の戦い後、平家の落人当山

に隠れ住みしに依って、五月端午に幡りを

立てずと言う。今も此例と言う。

| 国立国会図書館デジタルコレクションの吉備群書集成より |

下記に歴史図書社、昭和45年発行 吉備郡書集成(七)

吉備温故秘録の原文を記載します。また元暦は1184年で

す。旧字体の箇所あります元暦の戦いとは屋島合戦とか

壇ノ浦の戦いの事です。

| 吉備温故秘録 |

畑村に御野郡弐拾弐村管轄の大庄屋があり、守井家の古文

書に依れば天保1838年6月23日に旅人が病気になり

当人は村送りに依り国元に返した大庄屋としての職務の記

録などもあります。何代に渡り口答で言い伝えの情報も、

畑村の記述に「吉備温故秘録」編集者、岡山藩士、大沢惟

貞(おおさわこれさだ)に特別な情報として入れたのだろう

と思います。まさに秘録です。

畑鮎2726番地付近を昔から代官屋敷と言い、周囲を見

下ろす位置にあり小豆島が見えると聞いています。

戦国時代弘治年中(1555年)牧石山上伽藍の焼き討ちが

あり。江戸時代寬政(1789~)年間付近で山の中の人口が増

えました。

| 村名 | 家数 | 村の人口 |

|---|---|---|

| 鮎帰村 | 29件 | 男女2百15人 |

| 金山寺村 | 63件 | 男女4百33人 |

| 畑村 | 63件 | 男女4百30人 |

| 原村 | 64件 | 男女4百92人 |

| 平瀬 (一打村) | 31件 | 男女2百28人 |

| 宮本 | 31件 | 男女2百20人 |

| 河本 | 49件 | 男女4百8人 |

どの家も7人か8人家族で日本の人口爆発が見られます。

山の中にも1000人からの人々が住んでいます。

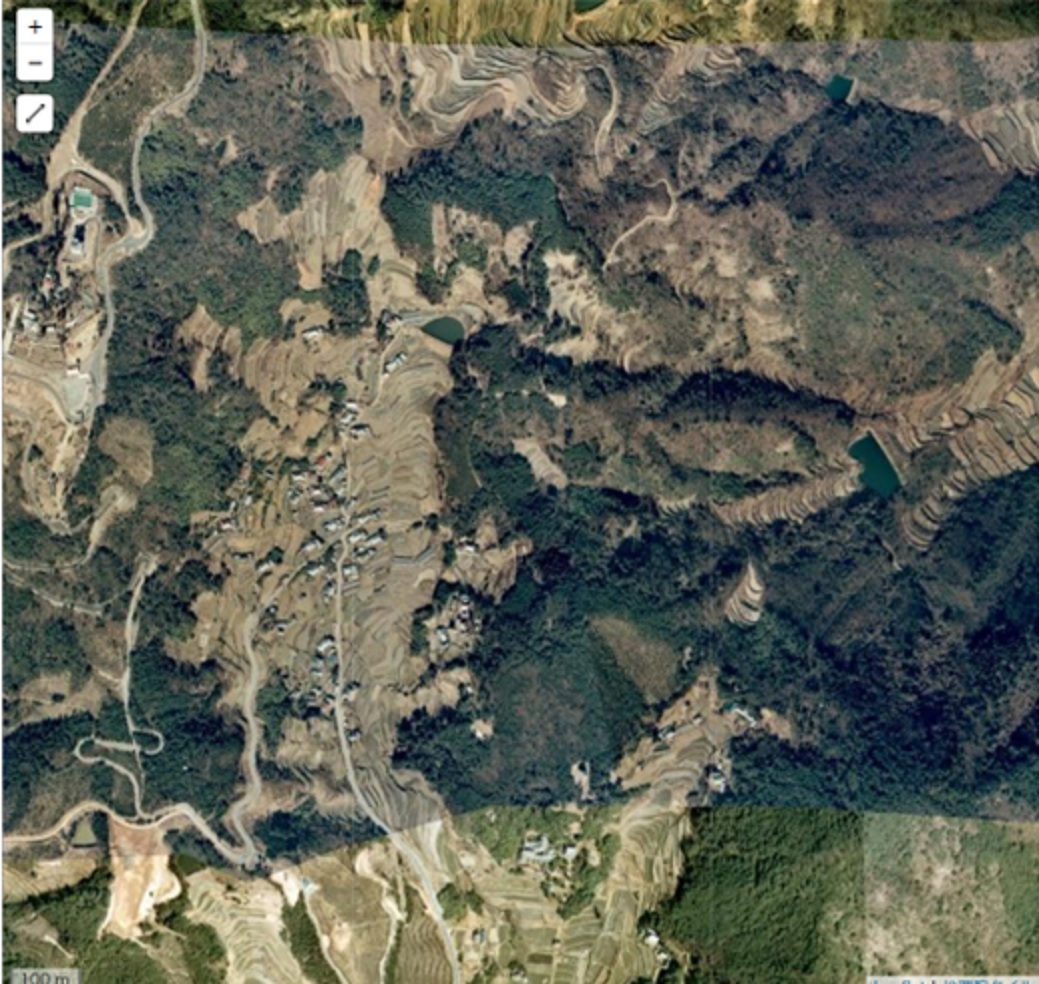

江戸の終わりに戦国時代末期ぐらいを思い出して描いた、

御津郡龍ノ口城舟山城付近古図には水田はあまり描かれて

ないので、江戸時代寬政付近で昭和に見えた水田風景が完

成したように思います。

|

|---|

| 昭和五十年前後の畑鮎の水田風景です、江戸時代の水田風景の八割ぐらいが、昭和五十年前後に残っていました |

|

|---|

| 昭和五十年前後の畑鮎の枝村の笠井と堂屋敷付近の水田風景です |

|

|---|

| 昭和五十年前後の金山寺付近の水田風景です |

| 御津郡龍ノ口城舟山城付近古図(モノクロ) |

|

|---|

| 御津郡龍ノ口城舟山城付近古図(カラー) |

| 備前一国古図 |

子供の頃年寄りから聞いた言い伝えの話

2) 【目立つので鯉のぼりは上げるな】

吉備温故秘録に書いているとおり「五月端午に幡りを立て

ず」の言い伝えで「今もこの例と言う」。寬政から昭和の

時代まで約180年よく伝えたものだと感心します。

子供の頃年寄りから聞いた言い伝えの話

3) 【金山寺のお坊さんの袈裟に隠れ逃げた】

資料も不明確ですけど平清盛の父、平忠盛が、備前国の隣

国の国守や比叡山の東側の西近江国守に任官した経緯があ

りますので、比叡山に通じている金山寺が助けてくれたと

考えられます。住んだ先は金山寺村や、今の畑鮎で各々の

枝村にも散り散りに住んだと思います。

元暦から寬政年間まで約600年が経過し、25才で婚姻

したと仮定すると世代では約25世代ぐらい時間が流れた

話ですので、いかに山の上の人々にとっては重要な情報だ

ったか理解できます。須々木氏が室町時代中期から後期頃

(1480年頃~)牧石鄕に備中の国から居住したと言われ

ていますが、居住する300年前の出来事で約13世代ぐ

らい前の出来事です。

少し話がずれますがこの時代の寺院は飛び地の荘園などを

持ち、刀剣などは武士が発展させたと勘違いしやすいので

すが、平安時代から奈良のお寺が仏教の元締めの本山とし

て僧兵が使用する大量の刀剣を作り大和鍛冶五流派を生み

出しました。たとえば岡山の長船も大寺院の門下に附随し

て、その御用を勤めていました。私の思う所、袈裟に隠せ

るだけの武力も金山寺は持っていたと思います。

子供の頃年寄りから聞いた言い伝えの話

4) 【坊主、憎けりゃ袈裟まで憎い】

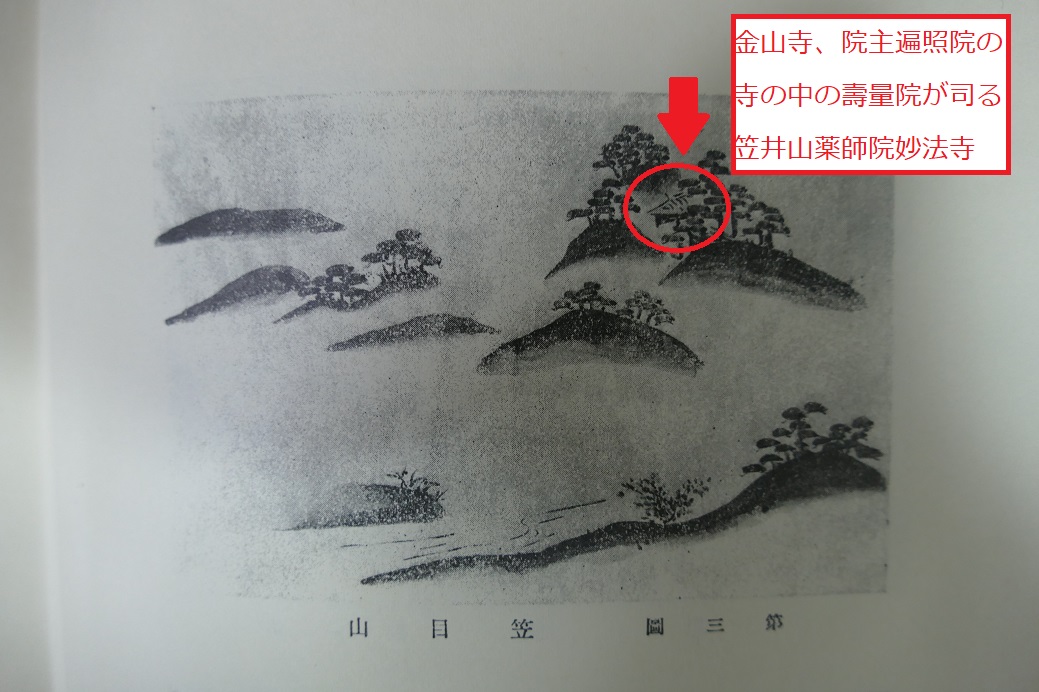

牧石山上の寺々に戦国時代弘治年中(1555年)金川城主

松田左近将監(しょうげん)が日蓮宗への改宗を迫ったが断

った為、金山寺と金山寺の分院である笠井山薬師院妙法寺

、現在の畑鮎の枝村堂屋敷にあったと言うその昔、薬師寺

の一部を移設して作った三野村法界院、法界院を本寺とす

る原の法万寺、その二寺院の元寺である西谷山妙法(西谷

山法万)寺と言う三寺院が焼き討ちになりました。

三寺院(6-2の寺院を含めると九寺院)だけでなく山の上

にある村々は家ごと焼かれてしまいました。ちなみに西谷

千軒と言うぐらい、現在、堂屋敷と原の枝村磯尾谷との間

の県道下竹林に沢山の家がありましたが全て消失しました。

今も宅地跡の石垣は見ることが出来ます。

数多くのお坊さんや村人が戦って亡くなったと思います。

坊主というのは金山寺、笠井山の金山寺の分院の薬師院妙

法寺と西谷山妙法(西谷山法万)寺の事で、袈裟は子供、老

人を含む村人の事だと私は解釈をしています。約三十ぐら

いの堂塔を焼くのですから牧石の山々に飛び火して10日

間ぐらい大変な風景だったと思います。

殺される側から見れば、松田左近将監の気持ちを読んだ言

葉と思います。織田信長の比叡山焼き討ちが1571年、

16年も前の出来事なので比叡山にも情報が入った事でし

ょう。どちらか言えば信長が松田氏を見習った様に思いま

す。

焼討された側は持ち出せる物は書状などの安堵状が多いの

も納得出来ます。今でも堂屋敷の村には椿の木が多く、昔

は安い灯明油は鯨などの動物の油でススが多く、ススが少

ないのは椿油の灯明で刀剣などの錆止めや、女性の人の髪

などに塗っていました。

注) 笠井山の金山寺の分院の薬師寺とは、銘金山観音寺の

院主の遍照院の中にある壽量院が之を司どると備陽國誌に

書いています。

また、薬師寺の一部を移設して西谷山妙法(西谷山法万)寺

を作ったは、古文書にはらしいとありますけど、移設して

いると思います。

| 金山寺の書状の中に、頼朝や秀吉の物があります。 |

4-1) 山上伽藍を焼き討ちした出来事

の約50年前の原(牧石)合戦に

ついて

文亀3年(1503年)金川城主松田元勝が笠井山に陣をと

っている時、浦上勢の先鋒が旭川(古名は大川)を渡ってい

るので一部の松田勢は笠井山を下り浦上勢を取り囲んだ。

これを見た宇喜多能家(直家の祖父)は浦上勢の援軍に来て

おり旭川を渡り攻めたので松田元勝も笠井山から本隊全軍

を下ろし戦った。能家は矢が3本も刺さったがひるまず戦

って勝ったという備前軍記に出てくる有名な原(牧石)合戦

です。牧石の全山焼き討ちの約50年前の事です。

| 図1 |

5) 山の中に生まれた人として残したい話

5-1 牟佐から津高街道に抜ける近道と

しての畑鮎

牟佐方面からの津山街道に抜ける近道としての畑村、鮎村

、金山寺村、古代から中世、橋が出来るまで牟佐の渡しを

利用していましたが、津山街道に抜ける近道として、今の

牧山の潜水歩道橋の付近から金山に上がり、畑鮎を経由し

て、苫田温泉付近に出ました。また江戸の中期から後期に

神仏詣でこの近道を大勢の人々が往来したと聞いています。

| 備前国図 |

5-2 畑鮎に金山寺の分院が笠井山の薬師

寺以外にお寺があった話

畑鮎3034番(畑鮎の苫田温泉側) には金山寺の分院、高

林坊(こうりんぼう) と言うお寺があり、今は水田になって

いますが石組みは今のお金で新築の家が10軒出来る程立

派で、今残っている牧石の山上伽藍の中では最高の石組み

です。

時代は江戸中期以降と思います、おそらく祈祷とかをして

いたと思いますが、お寺が建つぐらい人々の往来があった

とは驚きです。

高林坊跡の北西下に農道があり、その付近の谷川の石組が

大きくかつ水平で子供の頃泳いでいて不思議に思ったのを

思い出します。高林坊跡の北東の山は大山(だいせん)と言

い北側の山は土師器などが出土するのを聞いた事があり、

近くの山で子供の頃水晶を拾っていました。

今でも周辺の大きな農地は耕作していて、耕作放棄地は沢

山あり、地名は奈良時代の条里制の呼び名で一ノ坪、山を

越えて二ノ坪とか呼んでいます。何故か水はよく出るのか

、水田は放棄地ですがこれほど広大な水田跡があるのは、

村がまとめられる江戸以前は村があったように感じる場所

です。

5-3 大江吉光武術の里としての畑鮎

岡山県御津郡誌によると牧石村の人、通称安左衛門と言う。

久米郡垪和の杉山縫殿乃介藤光の門に入り、力新流柔術の

免許皆伝を受ける、力新流は九州の人宮部家元の創成せし

ものにて、吉光は実に第六人目の免許なり。

吉光師門を辞して帰るや、遠近の青年来たり学ぶもの前後

二千人に及ぶ。藩主その名を聞き之を召せども応ぜず、恬

淡聞達を避く。その歿年詳ならず。

笠井山の薬師院妙法寺に石碑の碑文があります。

5-4 森谷金峯を生んだ畑鮎

山陽を中心に活躍した書家にして漢詩人で、日下部鳴鶴・

巌谷一六・前田黙鳳らの書家と交流をもった。岡山県高等

女学校・岡山師範女学校で教鞭を執る。岡山書画会を創設

しました。七十七翁金峯書の下には、白文の「森谷敬之」

、朱文の「金峯」の落款印が押されている。笠井山の薬師

院妙法寺に顕彰碑があります。

安政5年(1858)生~昭和18年(1943)歿

5-5 三木 行治(みき ゆきはる)を

生んだ畑鮎

岡山県御野郡牧石村(現・岡山市北区畑鮎)に生まれる

岡山医科大学(現岡山大学医学部)卒業

九州帝国大学(現九州大学)法文学部卒業

厚生省公衆衛生局長にて退職

昭和26年5月1日 - 岡山県知事に初当選、以後4期務める

昭和39年8月31日 - マグサイサイ賞を受賞

1903年5月1日生 - 1964年9月21日没

5-6 畑鮎の公民館近くの頌徳碑について

山川吉造(明治14年5月9日生)翁頌徳碑について

原から畑鮎に行く、江戸及び明治時代の山道を畑村の

一ノ坪付近に軍の射撃場を誘致し、尾根を通る急勾配部分の

道は経路を変え、なだらかにし、平坦な箇所は幅を拡張した。

同様に原から笠井山に登る道も可能な限りなだらかにした、

又旭川南側より早く山の中に電気を通しました。

すべて軍との協力関係で農道などの整備に貢献し、村人が

碑を作ったと聞いています。

5-7 畑鮎の公民館近くのお地蔵様について

御津郡龍ノ口城付近古図に描かれている、現在の畑鮎の枝

村堂屋敷にあたったと言う、その昔、笠井山の薬師寺の一

部を移設して作った三野村法界院、法界院を本寺とする原

の法万寺、その二寺院の元寺である西谷山妙法(西谷山法

万)寺の山門から明治時代に出土したお地蔵様もあると聞

いた事があります、どれか分かりませんが焼き討ちされ、

火が入っているので詳しく見れば分かると思います、出土

した水田を地蔵田(ジゾウダ)と言い、畑鮎西谷503番地と

思います、また同時に一寸先程度の金の観音様も出土した

との逸話が地元の歴史書御野郷今昔物語(昭和五十四年発

行)に記載されています。畑鮎西谷537番地を仁王門があっ

たので仁王田(ニオウダ)と言いました。

|

|---|

| 西谷山妙法(西谷山法万)寺絵図の写し |

5-8 おとうやと言う風習について

お大師講などは当番の家に行って拝んで、お膳を食べて帰

りますが何処の村にでもあると思います。

今でも講の制度は残っている町内会も多いと思いますが、

おとうやと言って、毎年、順番に3月の春分の日と思います。

当番になった家で、朝ご飯、昼ご飯、夕ご飯、と村じゅう

の人が食事をします。私の村は畑鮎の枝村なので七軒の家

がありましたので、七年に一回当番の家になりました。

村の子供が先に食べ、次は大人の男衆やお年寄り、次に

用意をしてくれた女性という順番でした、主婦の人は前

日の昼頃からおとうや当番の家に行き準備をして、当日

の夕ご飯が終わると片付けをするのですから大変だった

と思います。大人が酒を飲んで戦争の話などしてくれ、

特別楽しい思い出となりましたが、昭和六十年頃に高齢

化のためしなくなりました。本村では家数が多いのか

外で立て食べたと言う人もいます、戦前より前の話で大正

時代かもしれませんけど、本村の一部と枝村の二村も加え

た制度だったとお年寄りから聞いた記憶があります。

5-9 金山寺村、畑村、鮎村、と図で

表した旭川について

| 備前一国 拡大図① |

6) その他、江戸時代の古文書が書いている

金山寺、畑村、鮎村

6-1 和気絹と言う宝永(1704~)年間の

高木太亮軒の古文書

御野郡の郡内に御野鄕あり

1、當国に川二筋あり、おのおの大河也、東川、西川といふ。

西川をば朝川とも朝日川とも云ふ。

川下汐境をば甲斐川といふ。

江戸の中期以降の備前藩の地図と金山寺村、畑村、鮎村、

の位置について拡大し旭川を青に塗って見やすくしました。

| 備前一国 拡大図② |

6-2 備陽国誌は元文2年(1738年)岡山藩主

池田綱政が作らした和田正尹等の

編集の古文書、金山寺村、畑村、

鮎村について

御野郡 村里七十七、河本、、平瀬、河本村に属す、宮本

、同上、畑、山村なり鮎帰、山村なり、金山寺、山村なり

、中原、の七村で牧石鄕、原宿、三野の二村で三野鄕を作る。

また、金山について此山は牧石鄕七ケ村に蟷る郡中高山な

り、笠井山について畑村に有り。

金山寺については、銘金山観音寺、金山寺村。御朱印領地。

髙百八十六石七斗余。本寺輪王寺御門跡。金山寺村一圓諸

役免許、俗に是を金山寺といふ。

院主 遍照院。寺中 龍珠院。

安禪院。妙音院。壽量院。

善住院。智増院。とある。

4)に書いた牧石の山上伽藍の焼き討ちは三寺院ではなく

、時は前後するが九寺院の焼き討ちと成る可能性もあります。

比叡山焼き討ちの縮小版の出来事です。

6-2-1笠井山と笠井山妙法寺について

笠井山について畑村にあり。

笠井山妙法寺 畑村。銘金山観音寺壽量院司口之。

天平勝寶年中報恩大師創造。弘治年中松田将監堂舎を焼き

払ふ。龍燈松。薬師堂の前あり。此の山上に燈見ゆる事あり。

俗に是を、龍燈にして此木にかくれて其所にては見ゆる事

なしと云ふ。古墳。里民の説に、笠村の墓と云ふ。笠村と

いふ人つまびらかならす。寺僧の説又笠朝臣金村の墓とい

ふ笠朝臣の始祖は、吉備の国より出たりと日本紀録等に見

えたり。據なきにもあらず。委しくは笠目の山の所に見えたり。

また経塚ともいふ。此の山絶頂に在り。方二間斗、石を積

て塚として碑石なし。加佐目山。歌枕に本州の名出て、今

に其の所をしらす。夫木集の歌に天か下かさめの山の草木

まで春のめくみに露ぞまねき。隆博鄕姓氏録云。笠朝臣孝

靈天皇皇子、稚武彦命之後也。按ずるに本郡畑村に笠井山

といふ大山有り。絶頂に塚あり。里民是を笠村の墓といひ、

寺僧是を笠村の墓と云ふ。笠臣の始祖は吉備国より出たる

事正史に見えたり。また文治元年金山寺へ賜りし国宣に、

金山寺并笠寺とあり。是笠井寺のことなり。然れば此山下

古しへより笠の名あり。加佐目山といへるのは、笠井山の

事ならん歟。

6-2-2 畑鮎などの明治28年の道路について

| (畑鮎の①) 江戸から明治中期頃の道路です。 現在の石鉄様の辺からほぼ直線で畑村へ行く道です。 |

| 江戸時代から畑鮎の番大池(ばんじょういけ)の 北側に廣コウゲと言う、4軒程度の集落がありました。 時代の流れと共に磯尾谷(原)とか原に移住し、 昭和の中頃でなくなりました。 |

| (堂屋敷) 村の中を通り尾根沿いに畑村へ行きます。 |

| (笠井) 薬師寺から尾根沿いに原に下ります。 |

| (畑鮎の②) |

| (玉柏) |

| (金山寺門前) |

| (原・磯尾谷) 上池から畑村に行くのと三軒屋村(今の半田町) 方向と道は分かれています。 畑鮎方向は磯尾谷の中を通り、今の半田山霊園に出て、 堂屋敷までは今の県道のルートです。 |

| (原) 津山線はまだありません。 法万寺からの道路は真っすぐ用水までありました。 グループホーム「自悠のいえ」付近から、 薬師寺(笠井)へ上る道がありました。 |

私は昭和39年に牧石小学校を卒業し、子供の頃祖母が話

してくれた事を書いています。祖母が子供の頃祖母のお爺

さんはまだ「チョンマゲ」を結っていたそうです。

核家族の今日子供や孫に山の中の事柄を伝える為記述いた

しました。

小学生の頃、畑鮎行きのバスは満員で、桜が満開の頃は、

堂屋敷から原に降りるのにわさわざ畑鮎経由で言った思い

出があり、磯尾谷から通勤する人の顔もいまだに覚えてい

ます。それから60年経過した現在は限界集落に近くなり

ました。元暦(1184~)から840年あまりの年月が流

れ30世代ぐらい言い伝えてきました。

参考図書

歴史図書社、昭和45年発行 吉備郡書集成(七) 吉備温故秘録

岡山県御津郡誌 宇野地区の歴史

日本刀の研究と鑑定(古刀編)

御野郷今昔物語

明治8年畑村と鮎帰村の合併により畑鮎村になります。

馬鮫魚(さわら)鰆です。

祭禮は祭礼の事です。

歿は没です。

旧字体の文章があります。

備考)金山寺付近の家で西近江の話とか、滋賀県に神社があ

るとか色々な情報が御座いましたら是非メール下さい。

吉備温故秘録は国立国会図書館デジタルコレクションに

収録していますので、吉備郡書集成(七)の吉備温故秘録、

と検索してネットで見ることが出来ます。

刀剣が好きな人は日本美術刀剣保存協会岡山県支部をネット

検索して下さい。

メール:ichimonjikogalasu1109@yahoo.co.jp

(有限会社 大学マンション紹介センター 山川 勉)